Gesundheits-Apps Was die Pläne von Gesundheitsminister Jens Spahn bedeuten

Die Politik will mehr Digitales im Gesundheitswesen. Der Nutzen neuer Produkte ist aber eher fragwürdig.

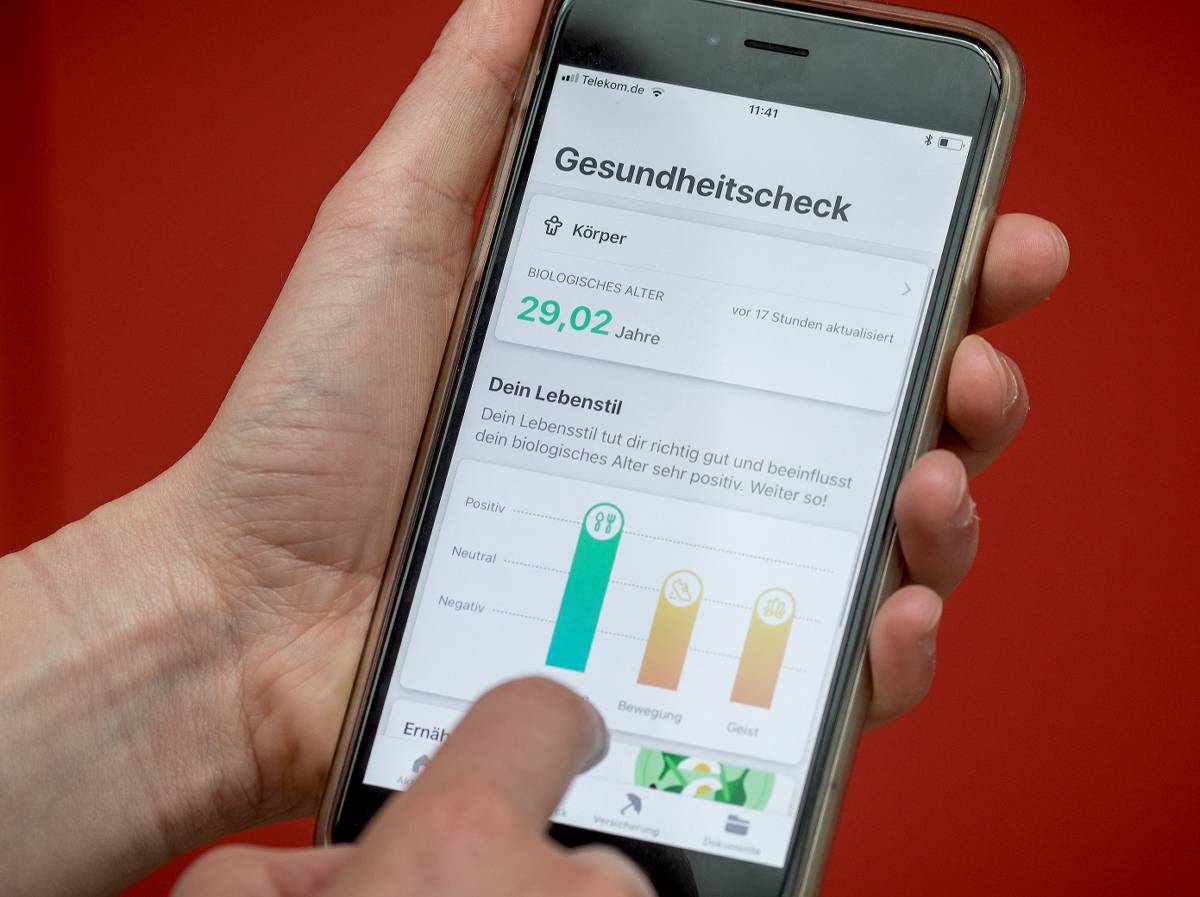

App statt Apotheke: Sie erinnern Patienten an die Einnahme ihrer Medikamente, zählen Kalorien oder speichern Blutzuckerwerte – Gesundheits-Apps. Hunderttausende nutzen sie bereits. Neu ist, dass es solche digitalen Helfer demnächst auf Kosten der Kassen geben soll. Wir erklären das Für und Wider.

Worum geht es genau?

Ärzte sollen Gesundheits-Apps wie Arzneimittel verschreiben können. So steht es im sogenannten Digitale-Versorgung-Gesetz von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Anbieter können Anträge beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) einreichen, das nach einer ersten erfolgreichen Prüfung für ein Jahr eine vorläufige Genehmigung erteilt.

Was unterscheidet diese neuen Gesundheits-Apps von denen, die schon da sind?

Hunderttausende Menschen nutzen Apps für Sport, Rauchentwöhnung oder als Verlaufskontrolle bei chronischen Krankheiten. Geprüft sind diese digitalen Helfer aber nicht. Das sollte bei den neuen Gesundheits-Apps eigentlich anders sein, denn die bekommen eine Zertifizierung als Medizinprodukt und werden von den Krankenkassen bezahlt.

Aber wo liegt das Problem?

Der Markt ist sehr unübersichtlich. Derzeit gibt es rund 100 000 Gesundheits-Apps. Und jeden Tag kommen neue hinzu. Start-ups investieren viel Geld in diese Projekte und hoffen, dass sich das später rentiert. Mit der Verschreibung auf Rezept bieten sich ganz neue Chancen. Selbst wenn die App als Medizinprodukt von den Krankenkassen bezahlt werden soll, reicht bisher allerdings eine CE-Kennzeichnung. Das ist keine Zulassung mit Nutzen- und Risikobewertung, sondern lediglich eine Zertifizierung, zum Beispiel durch den Tüv.

Was wird denn künftig durch das Bundesinstitut geprüft?

Das BfArM soll bei der Prüfung zwar Kriterien wie Datenschutz, Datensicherheit, Transparenz und Nutzerfreundlichkeit berücksichtigen. Die Verantwortung liegt aber beim Arzt, der die App verschreiben will. Er muss wissen, ob das Programm einen medizinischen Nutzen hat, also für Diagnose und Therapie einer Krankheit eingesetzt werden kann.

Und was meinen die Ärzte dazu?

Die Skepsis unter den Medizinern ist groß. Ärztepräsident Klaus Reinhardt sagte, es werde angesichts der großen Menge an Angeboten nicht ganz einfach zu unterscheiden sein, welche Apps wirklich der Versorgung dienen. „Es gibt digitale Gesundheitsanwendungen, die sehr sinnvoll und hilfreich sind. Es gibt aber auch viel Schnickschnack, der keinen Mehrwert für Patienten und Ärzte bringt.“ Damit Ärzte digitale Anwendungen verschreiben könnten, sollte vorher sichergestellt sein, dass sie keinen Schaden anrichten. Deutlicher formulierte es Dietrich Munz, Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer: „Die angestrebte schnelle Verbreitung von Gesundheits-Apps darf nicht zulasten der Patienten gehen. Der Hauptzweck der Gesundheitsversorgung ist das Wohl der Patienten und nicht Wirtschaftsförderung mit Mitteln der gesetzlichen Krankenversicherung.“

Können die Gesundheits-Apps auch Schaden anrichten?

Ja, wenn zum Beispiel Messwerte bei Blutdruck oder Blutzucker falsch sind oder Hautkrebs nicht erkannt wird. Wer für die Folgen haftet, wenn eine Erkrankung nicht erkannt wird, werden letztlich Gerichte entscheiden müssen.

Und wie sicher sind die Patientendaten?

Die Gefahr, dass Hacker auf digitale Daten zugreifen, besteht grundsätzlich immer. Die Gesundheits-App „Vivy“, ein Angebot von derzeit 32 gesetzlichen und vier privaten Krankenversicherungen, ist schon mehrfach durch Sicherheitsmängel aufgefallen. Informationen, wer wann mit welchem Arzt Gesundheitsdaten geteilt hatte, fanden sich ungeschützt und für jeden lesbar im Netz. Patienten ließen sich anhand von Name, Foto, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum und Versichertennummer identifizieren. Ebenso war es möglich, die Daten der kontaktierten Ärzte auszulesen.