„Ich werde nie die grölende Menschenmenge vergessen“

Ein Auszug aus einem Brief von Paul Alsberg an Ulrich Föhse, der mit anderen Briefen als Buch erscheint.

Das Jahr 1933 brachte für uns jüdische Schüler eine ungeheure Problematik mit sich — wie wir uns verhalten sollten. Es gab unendlich viele Fragen, wie wir uns zu verhalten hatten: Sollten wir an allen Schulveranstaltungen und Feiern teilnehmen? Sollten wir sitzen oder aufstehen, wenn man das Horst-Wessel-Lied sang? Sollte oder musste man die Hand erheben beim Deutschlandlied? Wir wurden sehr schnell reif, denn wir wollten als Juden Stolz und Selbstbewusstsein zeigen, aber wir wollten trotz aller Distanzierung noch Deutsche sein und Nationalsozialismus nicht mit Deutschland identifizieren.

Meine Klasse hatte im Allgemeinen eine korrekte anständige Haltung. Von meinen Mitschülern hatte ich persönlich nie etwas zu leiden. Richtig befreundet, andererseits, war ich nur mit einem einzigen Schüler, Hennig Glanz. Er wohnte in der Viktoriastraße 24, also nur wenige Häuser von uns entfernt. Seine Mutter, eine geborene Böddinghaus, war eine besonders zarte, feinfühlende Frau, die ich gerne hatte und die die Freundschaft zwischen Hennig und mir gern sah.

Bei meinem ersten Besuch in Deutschland 1952 ging ich natürlich nach meinem Besuch in der Roonstraße zum Haus von Glanz; ich schellte und Frau Glanz öffnete mir. Sie erkannte mich natürlich nicht, und als ich sagte „Paul Alsberg“, sah sie mich an und sagte „Du bist wohl dann der einzige, der übriggeblieben ist. Hennig ist tot. Er ist über Wien in den letzten Tagen des Krieges als Pilot abgeschossen worden; mein Sohn und mein Schwiegersohn sind gefallen und mein Mann ist am Gram gestorben.“ Die kleine, zarte Frau konnte kaum sprechen, und mir erstickten die Tränen alle Worte.

Im November 1936 wurden wir Unterprimaner plötzlich zum Abitur zugelassen. So stand ich plötzlich im März 1937, ein Jahr früher als erwartet, vor der Frage: was nun? Ich beriet mich mit dem Rabbiner unserer Gemeinde, Dr. Philipp, und er gab die Anregung, bis zu meiner Auswanderung die Zeit auszunutzen, um mich für Jerusalem vorzubereiten und judaistische Fächer und Hebräisch zu lernen. Als beste Ausbildungsstätte schlug er das Breslauer Rabbinerseminar vor. So kam ich April 1937 nach Breslau und lernte dort bis zu meiner Verhaftung am 10. November 1938.

Der Privatlehrer wurde zu einem Freund, und unter seinem Einfluss begann ich, ein orthodoxer Jude zu werden und die Religionsvorschriften zu halten. Meine Mutter stellte ihren Haushalt völlig um, damit ich in unsern Semesterferien nach Hause kommen könnte. Bei meinen Besuchen in Elberfeld betete ich in der konservativen Betstube in der Luisenstraße und betrat nicht mehr die Orgelsynagoge von Dr. Philipp in der Genügsamkeitstraße.

In Breslau lernte ich meine Frau kennen. Betti Keschner kam wie ich aus Elberfeld, auch sie begann April 1937, nach Beratung mit Dr. Philipp, das Studium an den Hebräischen Vorbereitungskursen für das Lehrerseminar in Jerusalem.

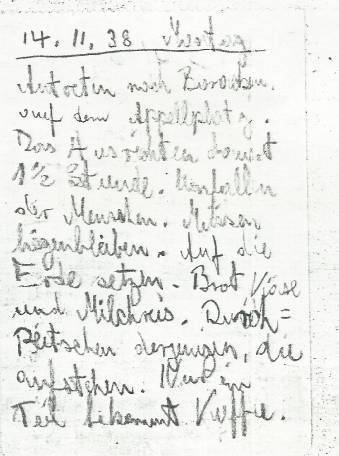

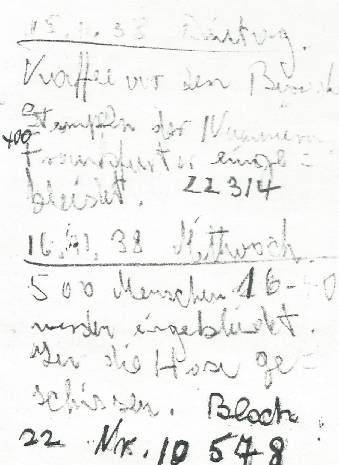

Am 9. November 1938 hatte ich einen Lernabend in meinem Zimmer, an dem ich mit einem Kreis von Freunden des Seminars jüdische Geschichte lernte. Als wir uns spät nachts trennten, ahnte keiner, dass das das Ende einer Epoche für uns war. Am nächsten Morgen fuhr ich mit der Straßenbahn zum Seminar, und an der Haltestelle, an der ich ausstieg, stand blass Betti und erwartete mich. Sie hatte schon die Zerstörung gesehen und die brennende Synagoge.

Verwirrt gingen wir beide weg aus der Stadt, setzten auf einem Boot über auf die andere Seite der Oder und machten uns Sorgen und Gedanken. Wenige Wochen vorher waren unsere polnischen Kollegen abgeschoben worden. Was stand uns nun bevor? Gegen Nachmittag kamen wir zurück und gingen in Bettis Zimmer. Dort hörten wir, dass alle jüdischen Männer verhaftet werden. Bettis Wirtin war eine Witwe, und bisher hatte niemand bei ihr gefragt. Unterwegs hatten wir einen Freund getroffen, und wir besprachen, in einen der Parks zu verschwinden und nachts erst in Bettis Zimmer zurückzukehren. Als wir an einer Telefonzelle vorbei kamen, rief ich bei meiner Wirtin an, um zu hören, ob sie irgendetwas von meiner Mutter aus Elberfeld gehört habe.

Beim Heraustreten aus der Telefonzelle kam ein SA-Mann auf uns zu, fragte nach unseren Ausweisen, und dann wurden Ludwig und ich verhaftet und Betti weggeschickt. Vom Polizeirevier brachte man uns in einem Polizeiauto zum Polizeipräsidium und später in der Nacht zu Fuß zum Bahnhof. Ich werde wohl nie die grölende Menschenmenge vergessen, die uns Juden beschimpfte und bedrohte.

Nach vielen Stunden Eisenbahnfahrt kamen wir in Weimar an, und Schlagen und Misshandlungen begannen. Ich gehörte zu der kleinen Gruppe, die aus dem sogenannten „Judenlager“ ins richtige KZ kamen, aber G.s.D. wurde nach einem Tag Arbeit im Steinbruch die Order gegeben, uns nicht mehr für diese Arbeit einzusetzen.

Im Lager erkrankte ich an Diphterie, und da man Angst vor Ansteckung hatte, besorgte das Lager Serum, und ich kam ins richtige Lazarett — in Isolierung. Ein Freund, der vor mir erkrankte und ins Notlazarett kam, starb bei der eisigen Kälte dort, einen Tag, bevor ich hohes Fieber bekam. Bis zum 28. Dezember war ich in Buchenwald.

Am 24. Januar 1939 verließ ich Deutschland via Italien zusammen mit Betti, die ein Touristenvisum nach Palästina bei einem wohlwollenden englischen Konsul in Köln bekommen hatte — auf der Fahrt nach Haifa. Als Februar 1942 die Japaner Singapur angriffen, wurden unter den letzten Europäern meine Schwester und meine Mutter zusammen mit den chinesischen Frauen nach Bombay evakuiert, und April 1942 kamen sie als „war refugees“ in Palästina an, 3 oder 4 Wochen, nachdem Betti und ich geheiratet hatten.