Ausstellung Was Goethe und sein „Faust“ mit der Bio-Technologie zu tun haben

Düsseldorf · Goethe-Museum will in neuer Schau das Hauptwerk des Dichterfürsten in ein modernes Licht rücken.

Ein Raum mit Plakaten, auf dem Texte zur jüngsten Forschung der BioTechnologie stehen, in Vitrinen die Nachbildung eines menschlichen Schädels sowie alte alchemistische Bücher oder eine Lebendmaske von Goethe – das alles wird den Besuchern des Goethe-Museums jetzt im „Faust-Labor“ präsentiert. In der Ausstellung treffen Goethe und seine literarische Figur Faust auf die Chancen aber auch die Probleme moderner Bio-Technologie.

Für die Schau mit dem Titel “’Was die Welt im Innersten zusammenhält’ – Biotechnologie im Faust-Labor“ arbeitete der Kurator des Goethe-Museums, Damian Mallepree, erstmalig mit einer Gruppe von Studenten zusammen. Dabei handelt es sich um die Düsseldorfer und Bielefelder Teams des Igem-Wettbewerbes. Igem bezeichnet einen internationalen Wettberwerb für Studenten der Synthetischen Biologie.

Die Ausstellung gliedert sich in vier Hauptthemen: „Goethes Knochen“, „Hexenküche“, „Menschenstoff“ und „Ein schöner Mann“. „Goethes Knochen“ zeigt, wie der Dichter und Naturforscher sich mit der Unterscheidung zwischen Mensch und Tier befasst hat. Hierbei interessierte er sich besonders für den Zwischenkieferknochen. Lange ging man davon aus, dass dieser nur bei Tieren vorhanden sei. Goethe wies jedoch die Existenz des Knochens beim Menschen nach und stellte somit fest: Der Mensch ist mit dem Tier verwandt. Mit dieser These war Goethe seiner Zeit weit voraus. Vor allem für viele Theologen war eine solche Behauptung skandalös. Schließlich sahen sie den Menschen als die Krone der Schöpfung an. Die Vorstellung, dieser sei mit etwas so „Primitivem“ wie einem Affen verwandt, war also schlichtweg ausgeschlossen.

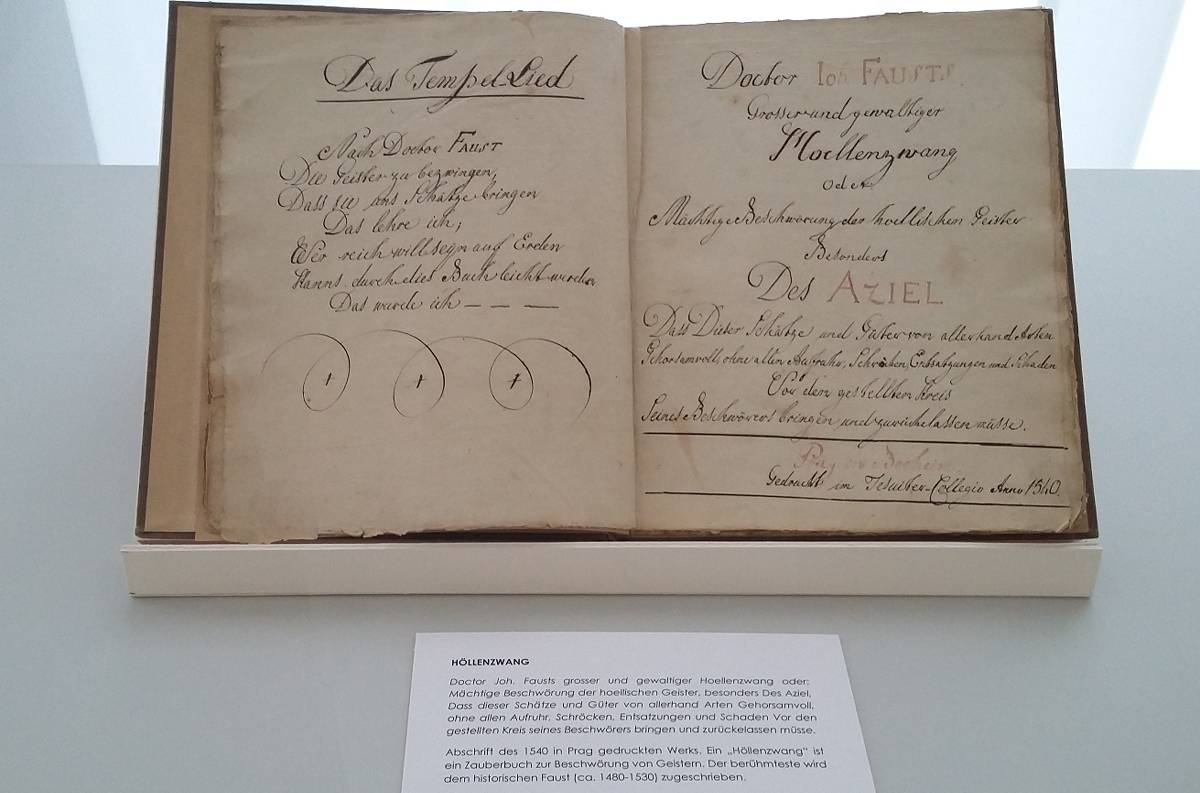

Die „Hexenküche“ widmet sich dem Verjüngungstrank aus „Faust I“. Zu sehen sind alchemistische Schriften wie ein Zauberbuch, in dem Beschwörungsformeln abgebildet sind. Lange vermutete man fälschlicherweise, dass diese magischen Schriften aus dem Fundus des Johann Georg Faust stammen würden. Er gilt als historische Vorlage für Goethes „Faust“.

Die Themen „Menschenstoff“ und „Ein schöner Mann“ zeigen Exponate wie Goethes Lebendmaske oder zwei Büsten, die ihn einmal als jungen Mann und einmal in fortgeschrittenen Jahren zeigen. Beide Male geht es um den Homunculus aus „Faust II“ und der heutigen Genforschung auseinander. Homunculus bezeichnet einen künstlich erschaffenen Menschen, was in der heutigen Genforschung ein aktuelles Thema ist.

Der deutsche Dichterfürst beschrieb die möglichen Folgen eines zu eifrigen Strebens im „Zauberlehrling“ bereits mit den Worten „Die ich rief, die Geister, werd’ ich nun nicht los“. Diese Ballade ruft die Frage nach den Grenzen der Naturwissenschaft auf, die vor allem in Zeiten der Genforschung und Klonen unklarer denn je ist. In diesem ZUsammenhang wird auch beim „schönen Mann“ die Frage nach der Lebensoptimierung ergründet. Die gesamte Ausstellung befasst sich mit ethischen Hintergründen, welche im Kontrast zu unbedachtem wissenschaftlichem Fortschritt stehen.

Ebenso stellen die Studenten-Teams ihre Wettbewerbsbeiträge in Form von Informationsplakaten vor. Die Düsseldorfer Gruppe arbeitet an einer synthetischen Kuhmilch, die aus exakt den gleichen Bausteinen besteht wie natürliche Kuhmilch. Das Team aus Bielefeld entwickelt Partikel, die von Krankheitserregern im Körper aufgenommen werden und ihren Zelltod einleiten sollen. Damit wird versucht eine Resistenz gegen Antibiotika zu umgehen.

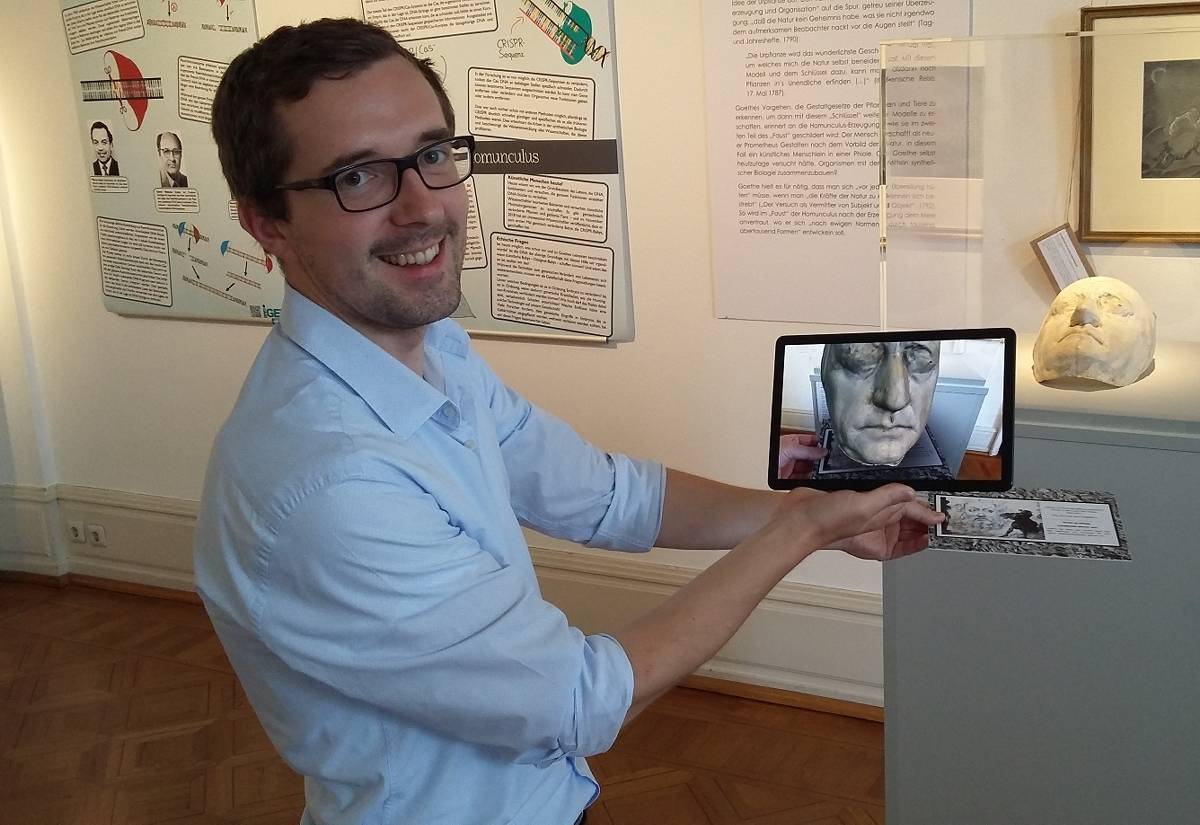

Das Goethe-Museum möchte auch die jüngere Zielgruppe verstärkt ansprechen. Deswegen ist das Labor neben Originalexponaten auch digital erfahrbar. Es besteht die Möglichkeit, im Museums-Wlan eine App zur Ausstellung herunterzuladen. Die App beinhaltet zu jedem Thema weiterführende Informationen in Form von Videos und Texten. Zudem wird eine App entwickelt, die Goethes Lebensmaske dreidimensional auf das Smartphone projizieren soll. Somit kann die Maske von allen Seiten begutachtet werden, ohne dass sie aus dem Schaukasten genommen werden muss.

Das Haus gibt an, dass es in Zukunft verstärkt als ein Museum zum Mitmachen auftreten möchte. Ab 12. November bietet das „Faust-Labor“ Ausstellungsworkshops an, an denen jeder teilnehmen kann. Besucher können dann etwa über ihr Lieblings-Austellungstück schreiben. Die Texte sollen dann mit den Exponaten zusammen präsentiert werden.

Weitere Informationen zum „Faust-Labor“: [email protected] oder online unter: